展期 Period:

2025.6.28—2025.7.27

艺术家 Artist:

策展人 Curator:

地点 Venue:

前言 Introduction:

“人类消失后,宇宙中不同材质的构造物逐渐瓦解甚至消失,世界终将抹去关于人类存在的一切记忆。”

——徐雅涵

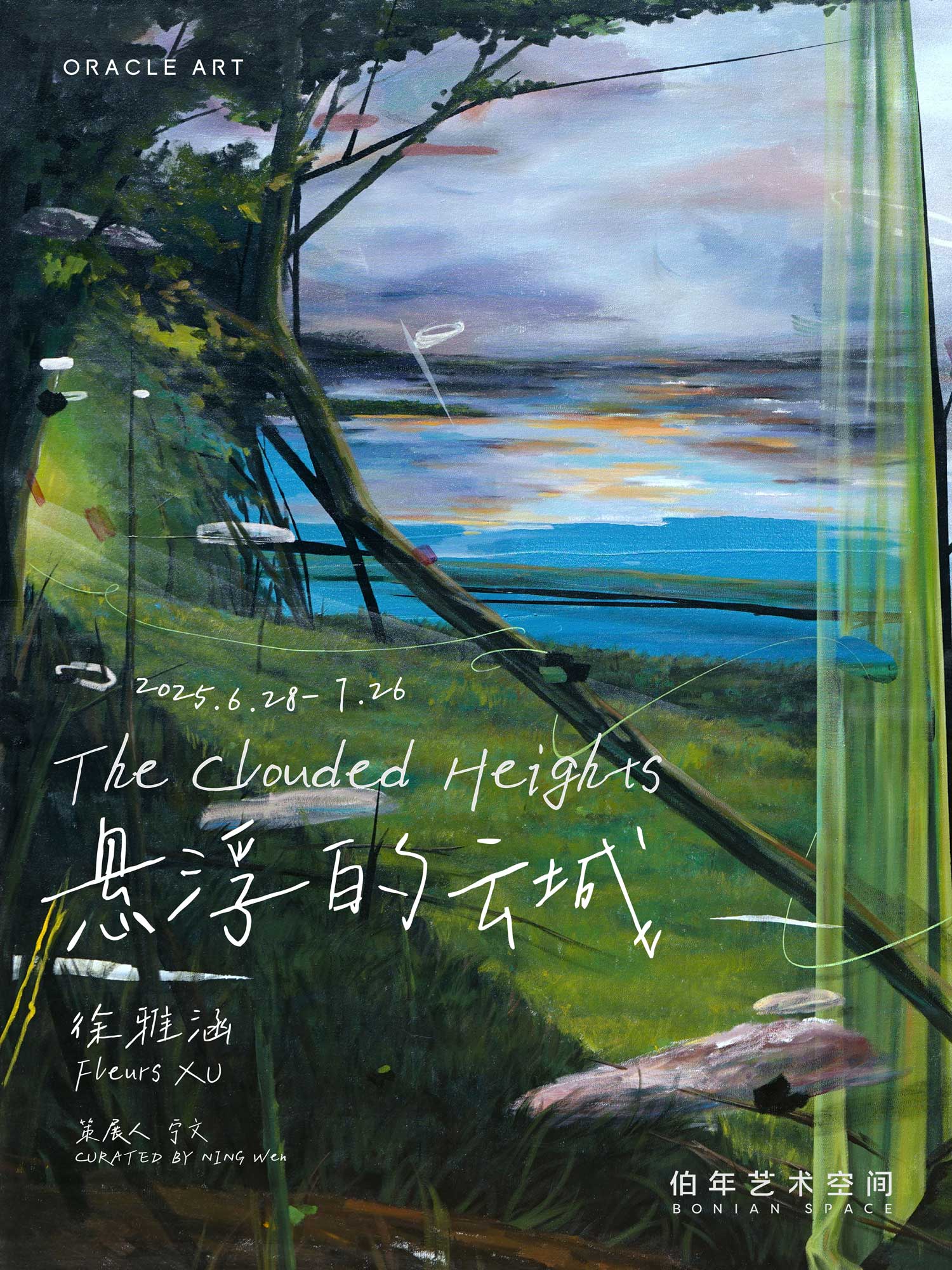

伯年艺术空间荣幸宣布,将于2025年6月28日联合ORACLE ART推出艺术家徐雅涵的最新个展“悬浮的云城”,本次展览由ARTnews中文版艺术总监宁文担任策展人,将持续至7月27日。展览以“对绝对自由的向往与不可抵达的困境”为精神内核,将呈现徐雅涵创作于2024年至2025年的二十余幅新作:艺术家通过超现实时空的建构以及将矛盾元素的并置,既表达了个体存在的困境,亦在探讨人类文明与自然力量的辩证关系。此次展览是继2023年《往来于陆地的一切孔隙》之后,艺术家徐雅涵在伯年艺术空间举办的第二次个展。

徐雅涵的创作是自然表象下的人类精神寓言:她以水火交织的超现实时空、去叶之树的纯粹性、循环漂浮的圆形符号,构建了一个既向往绝对自由又深陷人性矛盾的“悬浮之城”。其作品始终在追问:当人类试图剥离社会负累时,是否真正抵达了自由?答案也许藏于那些被帘幕分割的时空、逆向生长的太阳,以及灰烬中绽放的烈火百合之中。

徐雅涵的创作主题围绕“自然与人类文明的辩证关系”展开,她以人类消失之后为想象起点,创造出“悬浮的云城”。看上去空无一人,自然物象(植物、云、水、风)逐渐覆盖人类的痕迹(废弃建筑等),但其本质是借自然载体来隐喻人类的文化、情感与认知,如《绅士的诗》中,自然物象其实承载着人的身份演绎。

从视觉语言上来看,徐雅涵的作品是一种超现实时空的交织。她的作品具有强烈的戏剧冲突与矛盾性:既向往一种绝对自由(如树无拘无束地生长),又承认人类视角无法完全跳脱(作品隐含文化立场与情感)。徐雅涵经常将火(光芒/燃烧)与水(流动/喷溅)并置,水火共生,形成强大的对抗与融合的张力。比如她在《非定律发生》中刻意制造的视觉矛盾(地下升起的太阳)传递着反叛与新生,充满戏剧性的冲突;而《同枝》中火的炙热与雪的冰冷,在同一画面中形成了极具张力的多个时空——这种并置并非对抗,而是强调“换位思考”催生新的可能,从而孕育新的生机。

“帘子”是艺术家一直以来喜欢使用的一个元素,通过纱帘、帘幕划分出多重时空,层层展开人类复杂的心理空间。在《绅士的诗》中,帘内的压抑与帘外的释放,象征着现实与虚构、个体与外界的边界。“无叶之树”始终贯穿着徐雅涵的新作。艺术家把个体希望不受束缚、自由生长的愿望,通过剥离掉树叶的树干来体现,表达了艺术家对于“社会附加词条”(家庭责任、伪装等)的抗拒,以及追求纯粹自我生长的意愿。而“漂浮的圆圈”也是经常出现在徐雅涵作品中的元素之一,对于艺术家来说,它意味着一种内心的平衡,亦象征着万物的生命循环与个人生命力之间周而复始的运转。

徐雅涵的作品具有丰富的哲学思辨性,比如关于自由与束缚的探讨。自由是相对的,没有绝对的自由。艺术家理想中的“无规则生长”(如倒生之树、无叶枝)总是会被人类思维、文化所限定。而“生死辩证观”是徐雅涵作品中引人回味的独特之处,体现了来自东方的古代哲学思想。比如《漫长的等待》以烈火百合诠释“危机即转机”,生死互为依存,死亡亦是新生;而《钟声》中树与气泡的共生,挑战了现实的物理定律,探讨“恒定与速朽”的相对性。

在创作方法上,徐雅涵不完全是视觉先行,而大多以内容先行、具有符号化叙事的特点。徐雅涵的创作往往是由文字来驱动视觉——比如她受到诗歌、神话的触发,思考后会将文本先形成小稿再转化为画面。符号化隐喻在徐雅涵的作品中比较突出:如《漫长的等待》中的烈火百合,象征着毁灭中的希望;《同枝》中的蓝灰烟云,意味着对抗后的升华;《钟声》中的红色树干,则暗含蓄势待发的能量。

时空交叠的《悬浮的云城》,是一种“悬浮态”的生命体验。徐雅涵的创作是一场对规则的反叛与对自由的诘问。从微观看,它体现了艺术家既希望脱离人类规则束缚,又无法彻底割裂人性的矛盾心境;与此同时,也表达了伪装与真实的撕扯、创作能量的束缚与释放等个体存在的困境。从宏观看,人类文明消失之后的世界是怎样的?